Biografia

1863Giovanni Vailati nasce a Crema, primo dei cinque figli di Vincenzo Vailati e Teresa Albergoni, entrambi esponenti dell’aristocrazia locale.

Giovanni Vailati

1863

Giovanni Vailati nasce a Crema, primo dei cinque figli di Vincenzo Vailati e Teresa Albergoni, entrambi esponenti dell’aristocrazia locale.

1869-1879

Dopo l’infanzia trascorsa nelle residenze di famiglia (Palazzo Vailati a Crema e Villa Vailati a Offanengo), la sua prima formazione avviene presso i collegi dei padri Barnabiti di Monza e Lodi, in particolare in quest’ultima sede, all’interno del Collegio San Francesco, egli vive negli anni del ginnasio e del liceo. Tra i compagni convittori avrà anche il cugino Orazio Premoli, discendente di una delle più importanti famiglie cremasche, al quale rimarrà fraternamente legato per tutta la vita. Al Collegio lodigiano lascia un ottimo ricordo, di alunno preparato e solerte oltre che di ottimo carattere.

1869-1879

Dopo l’infanzia trascorsa nelle residenze di famiglia (Palazzo Vailati a Crema e Villa Vailati a Offanengo), la sua prima formazione avviene presso i collegi dei padri Barnabiti di Monza e Lodi, in particolare in quest’ultima sede, all’interno del Collegio San Francesco, egli vive negli anni del ginnasio e del liceo. Tra i compagni convittori avrà anche il cugino Orazio Premoli, discendente di una delle più importanti famiglie cremasche, al quale rimarrà fraternamente legato per tutta la vita. Al Collegio lodigiano lascia un ottimo ricordo, di alunno preparato e solerte oltre che di ottimo carattere.

Lodi Collegio S.Francesco

1880-1888

Sono gli anni degli studi universitari a Torino. Dimora presso una famiglia francese, della cui biblioteca può disporre e dove trova per la prima volta opere a cui non aveva accesso nella casa paterna e a Lodi. Si laurea in ingegneria (1885) e matematica (1888), ma i suoi interessi scientifici e culturali si indirizzano, oltre che sulle materie del percorso accademico, anche verso l’economia, la filosofia, la storia delle scienze e la letteratura antica e moderna, gettando così le basi di quell’eclettismo e di quella capacità di spaziare tra i diversi campi del sapere che sarà una delle qualità più apprezzate dai contemporanei. La sera si chiude in biblioteca a leggere i classici, annotando sui taccuini, i primi che ci sono conservati di una lunga serie, un gran numero di annotazioni su letture fatte e indicazioni su quelle da compiere.

1888-1892

Di ritorno a Crema dopo la lunga esperienza universitaria torinese, passa le giornate nel palazzo di famiglia studiando appassionatamente le lingue e le letterature classiche e moderne e coltivando vasti interessi culturali. Sono da citare tra gli altri, l’amore per la musica in generale e di Wagner in particolare, l’avida lettura di Schopenhauer, autore poco accostato al matematico cremasco all’interno della letteratura critica, e la sempre vigile attenzione per i temi scientifici, educativi, nonché di politica culturale. È fondatore, con altri concittadini, di una società di musica e di una di lettura e si impegna nell’amministrazione locale, divenendo membro del consiglio di amministrazione degli Istituti educativi di Crema e di una commissione per le imposte.

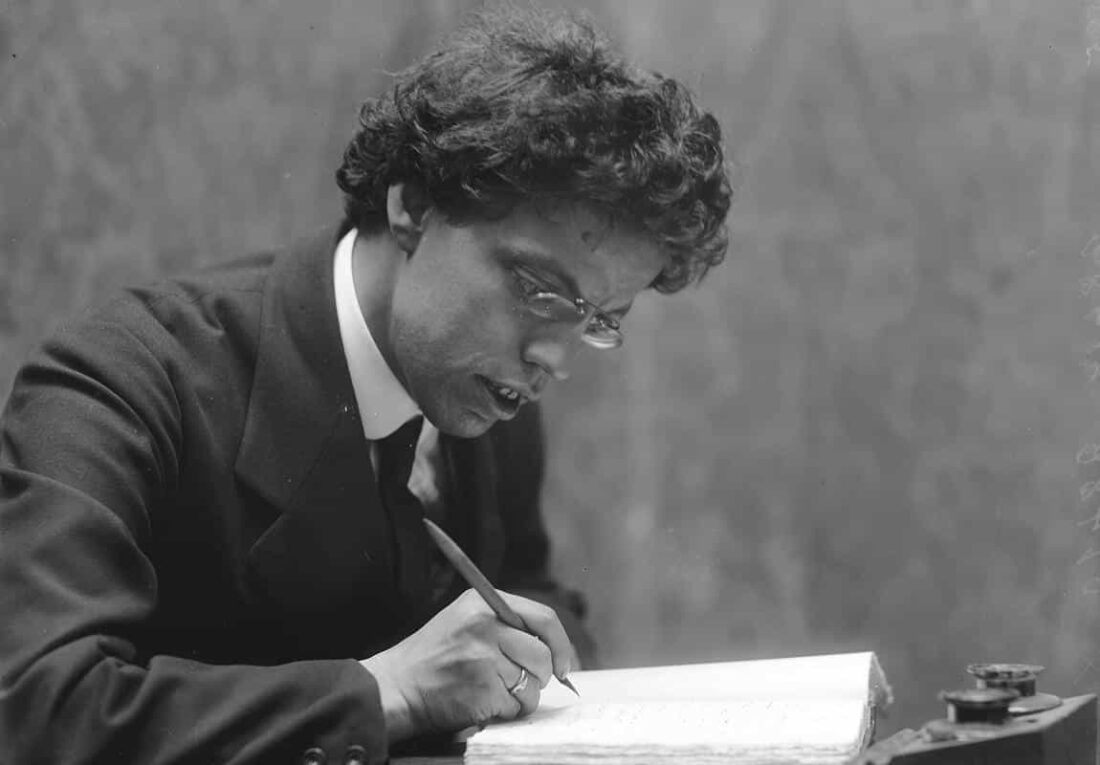

Giuseppe Peano

1892-1894

Dopo alcuni tentativi di entrare nell’insegnamento secondario, desideroso di lasciare Crema per «prendere […] il volo verso più più ampi orizzonti», Vailate coglie l’occasione dell’invito rivoltogli da Giuseppe Peano e diviene assistente all’Università di Torino per l’insegnamento di calcolo infinitesimale. In questo periodo insegna e coordina le esercitazioni degli studenti, oltre a pubblicare i suoi primi lavori sulla «Rivista di Matematica» fondata dallo stesso Peano e a partecipare, soprattutto tramite le note storiche, al suo celebre Formulario.

La produzione scientifica di questo periodo è composta in gran parte da articoli logico-matematici (Dipendenza fra le proprietà delle relazioni; Sulle proprietà caratteristiche della varietà a una dimensione) e recensioni.

1895-1896

Prosegue l’attività didattica e la ricerca scientifica presso l’Università di Torino, passando all’insegnamento di geometria proiettiva (con Luigi Berzolari) e divenendo in seguito assistente onorario di Vito Volterra.

volterra_ritratto

1896-1899

Sono gli anni in cui l’interesse verso la storia della scienza si fa preponderante. Affiancando il corso di Meccanica razionale di Volterra, tiene tre corsi liberi di Storia della meccanica, le cui lezioni inaugurali (Sull’importanza delle ricerche relative alla storia delle scienze; Il metodo deduttivo come strumento di ricerca; Alcune osservazioni sul.le questioni di parole nella storia della scienza e della cultura), poi pubblicate, costituiscono il suo primo contributo scientifico di ampio respiro e di discreta fortuna, tanto che gli permettono di farsi conoscere all’interno della comunità scientifica internazionale e di iniziare la frequentazione e lo scambio epistolare con personalità di spicco del mondo scientifico e culturale europeo. Da citare, sempre riguardo alla storia delle scienze, gli importanti lavori Del concetto di centro di gravità nella statica di Archimede; Il principio dei lavori virtuali da Aristotele a Erone d’Alessandria e Le speculazioni di Giovanni Benedetti sul moto dei gravi.

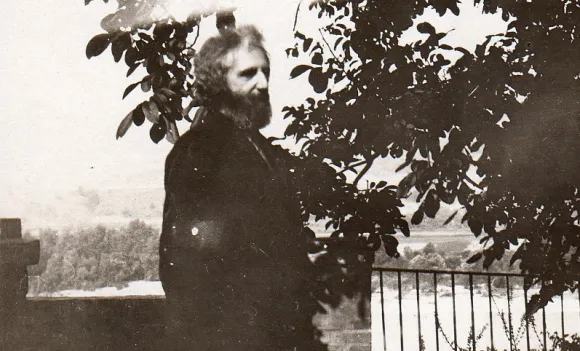

Franz Brentano

1899

Decide di lasciare il ruolo accademico ricoperto (seppure solo onorifico) e la didattica universitaria, volendo entrare nell’insegnamento secondario; impegno che certo risulta meno prestigioso, ma che gli dà la possibilità di avere più tempo a disposizione per i propri studi e maggiore libertà nella scelta dei temi. Grazie all’amicizia di Alessandro Padoa, ottiene il primo incarico al liceo privato di Pinerolo, per poi iniziare una serie di trasferimenti che lo vedranno insegnare in diversi istituti del Regno. Il primo posto di ruolo lo ottiene, sempre nel ’99, presso il liceo di Siracusa. L’esperienza siciliana porterà in dote la conoscenza, tra gli altri, di Franz Brentano e di Giuseppe Amato Pojero.

1900

L’inizio del nuovo anno scolastico lo vede passare dai Licei agli Istituti tecnici, nello specifico quello di Bari. Nonostante gli impegni didattici non perde contatto con il dibattito e l’ambiente scientifico-culturale. Continua alacremente la sua attività di recensore.

Partecipa inoltre agli importanti Congressi internazionali di psicologia e filosofia di Parigi; il suo intervento a quest’ultimo viene pubblicato l’anno successivo in francese (Des difficultés qui s’opposent à une classification rationnelle des sciences).

1901

Nell’ottobre viene trasferito a Como, dove troverà un ottimo ambiente di lavoro, la cui vicinanza a un centro economico-sociale, oltre che culturale, di rilievo come Milano, gli darà la possibilità di intessere nuove conoscenze e di farsi conoscere a una più vasta cerchia di personalità.

1902-1903

Da segnalare il soggiorno austriaco presso la famiglia di Brentano e quelli di Londra e Cambridge, oltre alla partecipazione al Congresso storico internazionale di Roma.

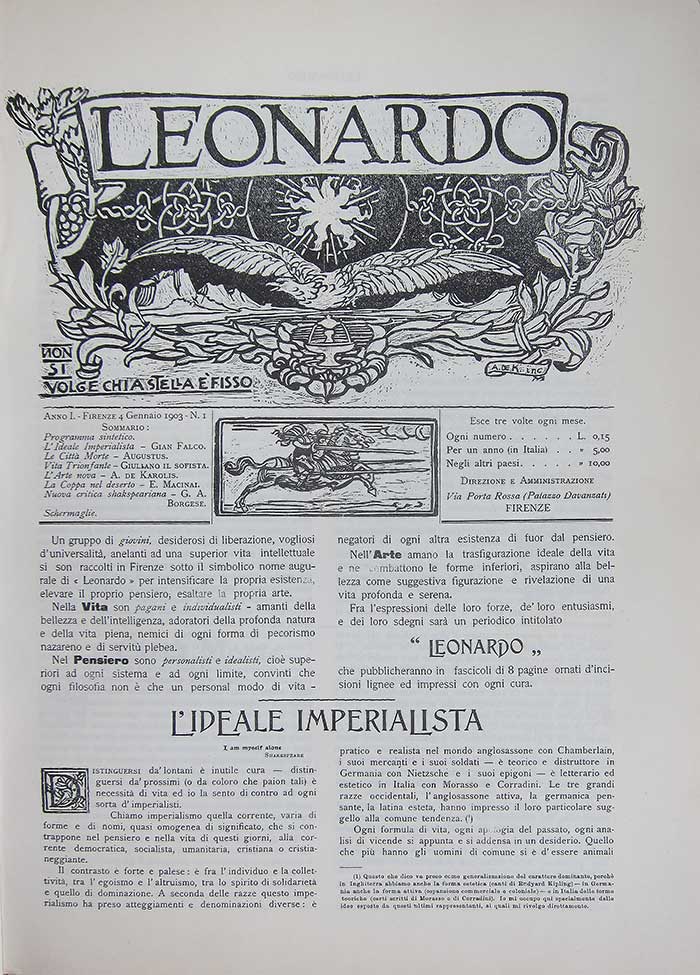

Leonardo

Papini

1904

Un altro trasferimento – che risulterà poi essere l’ultimo – fa sì che il centro dei suoi interessi e della sua attività raggiunga la città di Firenze.

Vi arriva, come insegnante dell’Istituto tecnico Galilei, con il compito di curare l’Edizione nazionale delle opere di Evangelista Torricelli, cooptato, a questo fine, dall’Accademia dei Lincei, grazie al suggerimento di Volterra.

Decisivo è l’incontro con Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini, coi quali intratteneva già rapporti epistolari. Il sodalizio porta Vailati a una intensa e continuata collaborazione al «Leonardo», cassa di risonanza di prima grandezza nell’ambiente letterario e culturale dell’Italia del tempo.

I suoi lavori e quelli dell’allievo Mario Calderoni, godono così di ampia diffusione e ricevono grande attenzione.

Il nome di Vailati appare, in questo modo, spesso affiancato a quello dei pragmatisti fiorentini e, sempre più – anche guardando in prospettiva –, la sua posizione teorica viene inquadrata nelle maglie del pragmatismo, con accenti – è bene specificare – diversi da quelli papiniani e prezzoliniani.

Tra i suoi lavori per la rivista fiorentina vanno ricordati I tropi della logica, La caccia alle antitesi, Il pragmatismo e la logica matematica e Per un’analisi pragmatistica della nomenclatura filosofica.

Prosegue inoltre la sua connessione con il reticolo intellettuale europeo, tramite i carteggi e la partecipazione al Congresso internazionale di filosofia di Ginevra.

1905

Un nuovo incarico lo porta a Roma per occuparsi di problemi pedagogici, dei quali già aveva trattato in alcuni suoi interventi pubblici. Grazie a una segnalazione di Gaetano Salvemini entra a far parte della Commissione reale per la riforma delle scuole medie; prende molto sul serio il ruolo assegnatogli e profonde grandi sforzi per la buona riuscita dell’impresa, stendendo un gran numero di relazioni e impegnandosi, grazie ai suoi molteplici contatti, a un’opera di scandaglio della situazione europea riguardante l’insegnamento secondario.

1906-1908

L’impegno per la riforma scolastica, da principio assai assorbente, si dirada e, avendo constatato, con delusione, che risultati concreti i lavori della Commissione non ne stava dando, decide di riprendere l’insegnamento a Firenze, dal quale era stato dispensato proprio in vista dell’impegno istituzionale romano.

Continuano i suoi studi e i suoi articoli/recensioni di argomento storico-scientifico e teorico, ai quali affianca interessanti pubblicazioni relative all’insegnamento della filosofia e della matematica (Sul miglior modo di definire la massa in una trattazione elementare della meccanica; L’insegnamento della matematica nel primo triennio della Scuola secondaria; Le vedute di Platone e di Aristotele sugli inconvenienti di un insegnamento prematuro della filosofia).

Ancora si trova in diversi contesti europei, per studiare e per seguire i lavori di alcuni importanti congressi, come quelli internazionali di filosofia di Heidelberg e di matematica a Roma.

A poco a poco si distacca anche dal gruppo del «Leonardo», che aveva trovato, nel suo ultimo periodo, nuovi referenti culturali. Dopo la chiusura della rivista, scrive a Prezzolini (1908), di cui aveva visto con sospetto l’adesione alla prospettiva crociana e che, tuttavia, lo invita a collaborare alla neofondata «La Voce»: «La mia conclusione è questa: subordino ogni offerta […] alla lettura dei primi due numeri del nuovo periodico e al giudizio che essi mi permetteranno di fare sul genere di esso e sulla maggiore o minore convergenza dell’indirizzo suo colle tendenze mie. Queste mi vanno diventando sempre più care quanto più difficile mi riesce il trovare, anche tra i miei migliori amici, degli alleati o dei compagni d’arme».

Durante un soggiorno fiorentino si ammala, è il dicembre del 1908.

1909

Le sue condizioni di salute, all’inizio non preoccupanti, si aggravano lentamente. Decide per un trasferimento a Roma, sperando che il clima della Capitale giovi al suo recupero. La malattia invece progredisce, sottraendogli via via le residue forze. È costretto, visto lo stato in cui versa, ad entrare in una casa di cura, dove riceve numerose visite, destando però l’impressione, negli ospiti, di un decadimento fisico irreversibile.

Escono nel frattempo alcuni dei suoi scritti pragmatisti più importanti e noti, composti in collaborazione con Calderoni: Le origini e l’idea fondamentale del pragmatismo e Il pragmatismo e i vari modi di non dir niente.

Lavora, per quanto gli è possibile, sino all’ultimo.

Muore la sera del 14 maggio.

Per approfondire:

O. Premoli, Biografia di Giovanni Vailati, in Scritti di G. Vailati (1863-1909), Barth-Seeber, Leipzig-Firenze 1911, pp. i-xxix.

M. De Zan, La formazione di Giovanni Vailati, Congedo, Galatina (Lecce) 2009.

Archivio Giovanni Vailati

Archivio Giovanni Vailati